| Resumen: El texto expone la inquietud de develar “lo infantil” en el ámbito de la ilustración editorial y como público al cual se dirige. Para ello, se desarrolla de forma breve la transición del concepto de infancia entre los siglos XIX y XXI a partir de diversos autores, con la intención de esclarecerlo y alejarse de su concepción universal. El objetivo es (re)conocer a las niñas y los niños como un público específico y diferenciado en la práctica del diseño y la comunicación visual y su enunciación, a modo de visibilizarlo y dirigirse a este de manera más consciente e informada. Palabras clave: ilustración, infantil, diseño, público, infancias |

| Abstract: The text exposes the concern of unveiling “the infantile” in the field of editorial illustration and as the public to which it is addressed. To this end, the transition of the concept of childhood between the nineteenth and twenty-first centuries is briefly developed from different authors, with the intention of clarifying it and moving away from its universal conception. The objective is to (re)know children as a specific and differentiated public in the practice of design and visual communication and its enunciation, in order to make it visible and address it in a more conscious and informed way. Keywords: illustration, children, design, design, public, infancy |

Translated by Eduardo Juscelino Díaz Martínez. Recibido: 21 de febrero, 2025. Dictaminado: 30 de marzo, 2025. Publicado: 16 de mayo, 2025

Introducción

El estudio de lo infantil como categoría de análisis propuesta en la investigación en curso titulada “Ilustración editorial infantil en México: panorama de una disciplina invisible”, en el Doctorado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha colocado parte de sus intereses en descifrar a qué o a quiénes se hace referencia cuando se habla de un público infantil en el ámbito de la ilustración. Esto adquiere relevancia puesto que el presente análisis parte del campo del diseño y la comunicación visual, que considera la importancia de los públicos, los contextos y los objetos visuales,[1] así como sus relaciones. De acuerdo con esto, Jorge Frascara (2000) menciona:

La gente asume un rol central, y las decisiones visuales involucradas en la construcción de mensajes no provienen ya de supuestos principios estéticos universales o de caprichos personales del diseñador, sino que se localizan en un campo creado entre la realidad actual de la gente y la realidad a la cual se desea arribar después de que la gente se encare con los mensajes (p. 3).

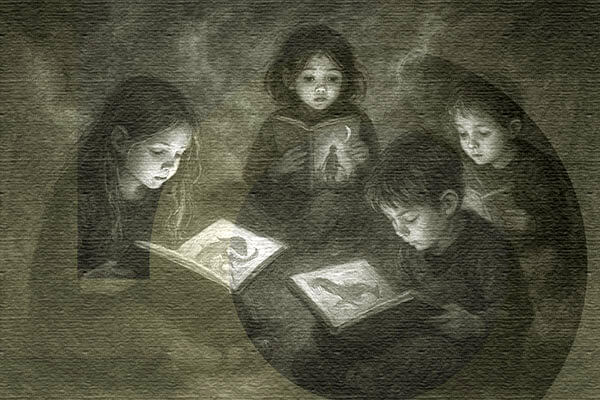

Conforme a la cita contigua, las personas y sus circunstancias específicas son elementos determinantes para la construcción de mensajes u objetos visuales; en el caso de este artículo, son determinantes la niñez y su “realidad actual” —para una mayor especificidad— en la construcción de imágenes para la ilustración de libros infantiles. Sin embargo, como diseñadores y comunicadores visuales, ¿qué tanto atendemos a este carácter central del diseño? ¿En qué medida nos hemos despegado del concepto universal de infancia, el cual ha permeado de manera particular la literatura infantil y sus imágenes? ¿Qué tan relacionados nos encontramos con este público en particular?

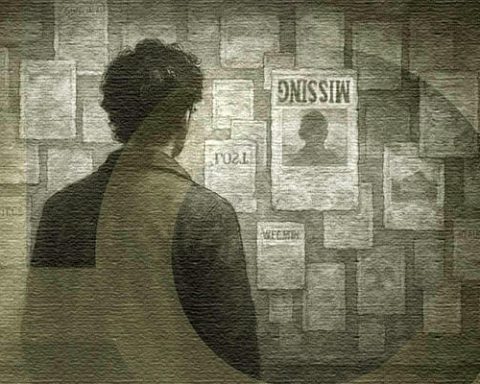

Una de las hipótesis que conforma esta investigación es que a la niñez se le mira poco o de manera ambigua[2] y generalizada, y que desde los ámbitos editorial y de la ilustración se tiene poco contacto con ella. De ser así, ¿dónde se inicia la construcción de mensajes que se le dirigen si no se ubica en el centro de las decisiones, o acaso se parte de “principios estéticos universales o de caprichos personales” para su definición y atención? En el contexto de la posmodernidad como horizonte epistémico de este trabajo, a la que en fechas recientes se ha sumado el concepto de transmodernidad,[3] por ser de mayor pertinencia para el contexto latinoamericano y con la intención de situar de forma adecuada el objeto de estudio, se reconoce a la infancia como una etapa humana con características específicas, diferenciada de la juventud y la adultez. A ello se suma el pensamiento transicional —de lo moderno a lo posmoderno en el contexto europeo— de Françoise Dolto (1985) —pedagoga francesa moderna—, la cual abona a esa afirmación al mencionar:

Se hace un discurso sobre el niño,[4] mientras que cada niño es absolutamente desemejante de otro en cuanto a su vida interior, en cuanto a la forma en que se estructura según lo que siente, percibe y según las particularidades de los adultos que lo crían. El estado de infancia existe en relación con la edad adulta futura en la medida en que hay diferencias específicas como, por poner un ejemplo, las etapas de desarrollo del sistema nervioso.

En este tratamiento, presentado por la autora en la primera mitad del siglo xx, se habla de un “estado de infancia” diferenciada de la adultez por una situación de desarrollo físico y por una clara distinción entre quienes la transitan derivada de vidas internas y crianzas particulares. Esto coloca a la niñez fuera de una homologación o unicidad en su configuración, contrario a lo que se asumía en el ámbito de la literatura infantil un siglo atrás. Al respecto, Gómez et al. (2017) mencionan que “hasta bien entrado el siglo xix parecía no existir una preocupación real por el niño como destinatario. El adoctrinamiento y el texto como transmisor de los valores imperantes guiaban las intenciones didácticomoralizantes […] de las obras”.

En ese sentido, el aparente descubrimiento de la infancia y su tratamiento específico en la literatura infantil —ya fuera como tema central o como público lector— tiene apenas un par de siglos. De acuerdo con esos autores, didáctica y moral impregnaban las publicaciones dirigidas a la infancia, lo cual es conocido por muchos estudiosos del tema y que la mayoría de las veces se retoma para señalar la visión adultocéntrica que permeaba la literatura infantil y, junto con ella, la ilustración. La propia Dolto (1985) denunció esta visión de la literatura infantil:

Aunque se conmueva con la infancia, aunque considere al niño un personaje de novela, la literatura del siglo xix ofrece de él una representación solo social y moral o bien hace una recreación poética del verde paraíso perdido o de la inocencia escarnecida. Es nada más que un discurso adulto sobre lo que se ha convenido en denominar “el niño” (p. 34).

La cita contigua confirma que “el niño” ha sido una convención, un concepto homologado, visto y recreado desde la visión adulta; un molde en el que comenzaron a vertirse fórmulas sociales, genéricas y universales que permearon la literatura infantil de los siglos XIX y XX y, por lo tanto, la ilustración, que es el objeto de estudio de la investigación en curso.

Esto que Dolto denunciaba en su época parece que solo se ha actualizado con el tiempo. Comenta Graciela Montes (2001) en pleno siglo XXI y en el contexto latinoamericano que nos convoca:

Lo infantil pesa, pesa mucho y, para algunos, mucho más que la literatura. Es natural, no puede dejar de pesar: una literatura fundada en una situación comunicativa tan despareja —el discurso que un adulto le dirige a un niño, lo que alguien que “ya creció” y “sabe más” le dice a alguien que “está creciendo” y “sabe menos”— no puede dejar de ser sensible a este desnivel. Es una disparidad.

Aquí la autora evidencia una “situación comunicativa […] despareja” en relación con la visión adulta de la infancia en este siglo y, en particular, en el ámbito de la literatura; por otra parte, menciona “lo infantil”, que da pie a una ampliación del concepto pero sin terminar de esclarecerse. Si esto se aborda en lo textual por parte de diversas autoras y autores, ¿qué pasa con las imágenes y con la ilustración en los libros dirigidos a la infancia? ¿Cómo se aborda su representación? ¿Cómo y quién(es) decide(n) qué elementos se presentan o no? ¿Cuáles son las posturas de diseñadores e ilustradores en relación con la infancia? Estas cuestiones resultan fundamentales, pues el libro en su materialidad y la ilustración editorial dirigidos al público infantil pertenecen a la esfera de acción de diseñadores y comunicadores visuales.

Las aportaciones de las autores y autores mencionados otorgan bases para una visión de la infancia menos etérea, más específica, pero que aún es posible asumir con tintes “universales”, homogeneizada, si no se hace un esfuerzo por “localizarla”,[5] situarla y mirarla en nuestro contexto, con la intención de esclarecer el papel que juega en los materiales dirigidos a ella. En ese sentido, el Manual para Organizaciones Sociales de Infancia de América Latina y el Caribe (2021)menciona que “la infancia, como grupo etario, considera a niñas, niños y adolescentes como titulares del conjunto de los derechos consagrados para todos los seres humanos”. Asimismo aclara, en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño, que esta “universaliza la consideración de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, ratificando el principio de igualdad que subyace a la idea de que todas las personas, incluidos las niñas y los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos”.

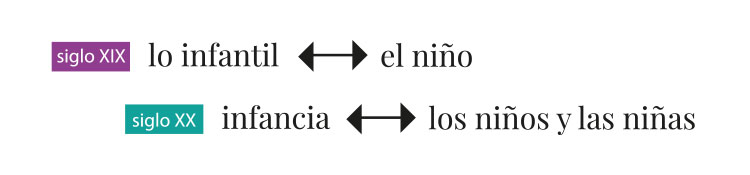

En ambos documentos se observa la especificidad de la infancia y la enunciación de niñas y niños y, con esto, una transición de los conceptos de lo infantil y el niño hacia el de niñas y niños, en el cual se reconocen la pluralidad y la diferenciación entre género y las etapas diferenciadas respecto a la juventud y la adultez. Esto, a su vez, trae consigo conceptos adyacentes y de importancia para la época actual, como los derechos humanos y la igualdad.

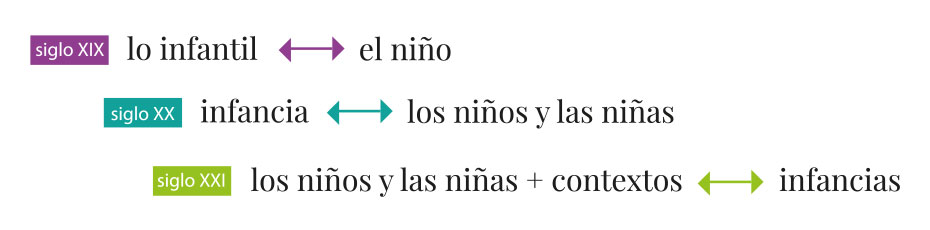

Cabe reconocer, en ese sentido, los avances alcanzados en el ámbito político —permeados hacia los ámbitos cultural y social— en materia del reconocimiento de las niñas y los niños, quienes durante mucho tiempo fueron poco nombrados y, en todo caso, soslayados, asumidos e invisibilizados. Asimismo, la visión de Manfred Liebel (2019) abona al concepto en tanto que menciona que “es importante hacer hincapié en que no hay solo una infancia pero siempre diferentes infancias, ya sea en vista de la historia, ya sea con vistas a las biografías individuales, o con vistas a diferentes sociedades y culturas”.[6] Las palabras del autor permiten transicionar desde el término infancia hacia el plural infancias y, con ello, afianzar la diversidad que constituyen tanto sus distintas etapas como sus contextos —sociales y culturales, formas de crianza, etcétera—.

La transición del término que se muestra en la figura 2 provoca que se sumen más conceptos relevantes, como el de alteridad, que el pensamiento transmoderno propone con la finalidad de visibilizar a los sectores menos favorecidos, en este caso las infancias.[7] La alteridad es el reconocimiento del otro, de sus circunstancias, al tiempo que propone una mirada incluyente y situada para confrontar el soslayo, la hegemonía y la universalidad. Desde esta postura, en el contexto latinoamericano y en consideración a lo afirmado líneas arriba, se hace necesario recordar la importancia de mirar a las infancias de cerca para cumplir con nuestro papel de diseñadores y comunicadores visuales.

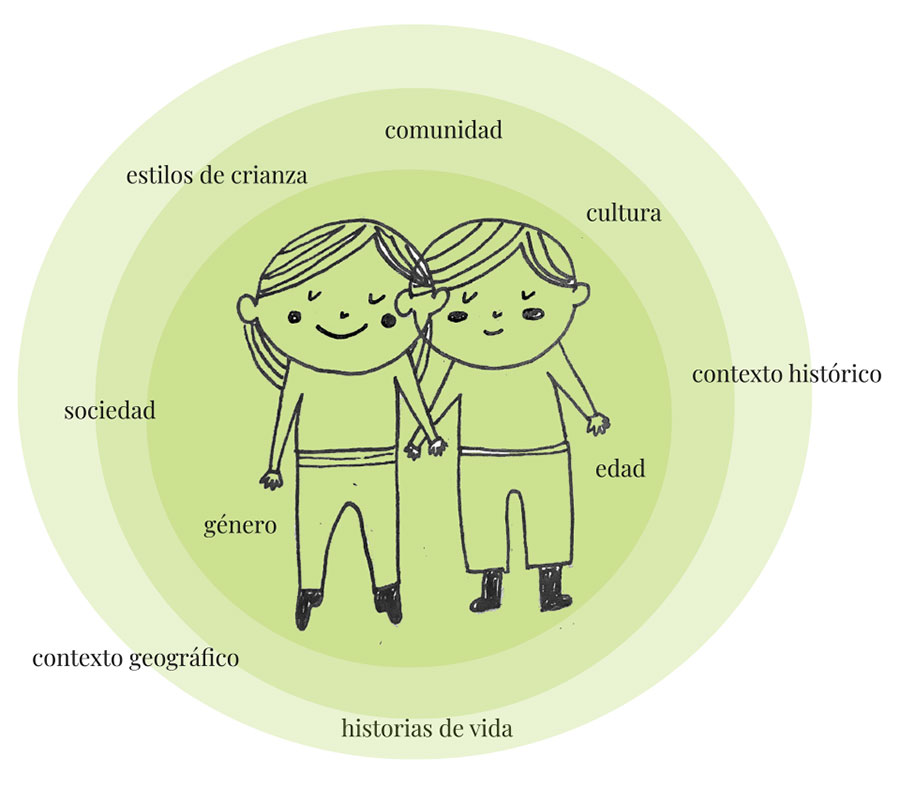

Lo expuesto hasta aquí muestra la transición del concepto de infancia al pasar de lo singular a lo plural, donde tienen cabida las infancias (véase figura 3) desde lo genérico y homogéneo hasta lo particular —niñas y niños— y la diversidad que las caracteriza en el ámbito histórico, en sus contextos, en sus formas de crianza y en sus distintas etapas. Estos conocimientos se gestaron y transformaron a lo largo de dos siglos y aún en el xxi continúan integrando elementos para una definición más completa, más precisa y más situada que facilite su comprensión y un mayor acercamiento.

En ese sentido, las palabras de Graciela Montes (2001) apuntan hacia algo fundamental que revierte la asunción y la convención de las infancias por un trato directo que mira, atiende y (re)conoce:

Me limito a señalar que nuestra sociedad no ha confrontado todavía, serenamente, como el tema merece, su imagen oficial de la infancia con las relaciones objetivas que se les proponen a los niños, porque una cosa es declamar la infancia y otra muy diferente tratar con niños. Solo cuando franqueemos nuestra relación con ellos podremos franquearnos con su literatura (p. 19).

Y en relación con estas palabras, también podría decirse que “podremos franquearnos” con sus imágenes, con las ilustraciones dirigida a niñas y niños. Para esto es necesario que las personas dedicadas al diseño y la comunicación visual ampliemos nuestra mirada, salgamos de nosotras mismas y hagamos a un lado los “caprichos de diseñador” para situarnos en la realidad que nos acontece, a modo de (re)conocer a nuestros públicos, entre estos evidentemente las infancias y sus características particulares, para las cuales producimos.

La identificación del término para dirigirnos a ellas y su enunciación en el ámbito del diseño funge como una herramienta inicial para el reconocimiento del público infantil y de lo infantil cuando se aborda en la ilustración. Al nombrar las infancias en pleno siglo XXI, se reconoce la diversidad que las abarca y las conforma. Con esto se abre quizá una ventana al conocimiento más cercano de estas y a la configuración de comunicaciones más conscientes e informadas dirigidas a las infancias, si tal es la intención. ¶

[.925 artes y diseño, año 12, edición 46]

Referencias

- Capasso, V. (2020). Estudios visuales. El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales, (12).

- Dolto, F. (1985). La causa de los niños. Paidós.

- Dussel, E. (2015). Filosofías del sur. Descolonización y transmodernidad. Akal.

- Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la gente. Infinito.

- Liebel, M. (2019). Infancias dignas, o cómo descolonizarse. Ifejant.

- Gómez, S., Molina, L., Francisco, F. y Frutos, F. (2017). Literatura en tiempo altermodernos. Aproximación transdisciplinar y hermenéutico-analógica. lij Ibero. Revista de Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea, (3).

- Manual para Organizaciones Sociales de Infancia de América Latina y el Caribe. Manual Teórico-metodológico con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia, para transversalizar la perspectiva de género en las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe (2021). Derechos Infancia México.

- Montes, G. (2001). El corral de la infancia. FCE.

[1] El concepto de objetos visuales se deriva de los estudios visuales, en contraposición a lo que por lo habitual se nombra como objetos artísticos. Sin embargo, Verónica Capasso (2020) menciona que “los estudios visuales nos proponen la ampliación de la mirada al hablar de prácticas [objetos y fenómenos] visuales, en tanto que las prácticas artísticas no tienen el monopolio de la visualidad”.

[2] Al respecto, Graciela Montes (2002) afirma: “La infancia es ambigua, decididamente, y su ambigüedad es irremediable. Los niños son personas asombrosas, deslumbrantes, capaces de ser, y dejar de ser al minuto siguiente, son los que crecen, los que quieren crecer más que nada en el mundo, y dejar de ser lo que son: niños” (p. 39).

[3] Menciona Enrique Dussel (2015) que “lo posmoderno es todavía europeo, occidental. Lo posoccidental o transmoderno va más allá de la modernidad (y de la posmodernidad), y se encuentra mejor articulado a la situación latinoamericana, cuya ‘occidentalización’ es mayor que en África y Asia […] que aprecia la crítica posmoderna pero la descentra desde la periferia mundial y la reconstruye desde las exigencias políticas concretas de los grupos subalternos” (pp. 48-50). En la línea de pensamiento del autor, la infancia es un grupo subalterno. En ese sentido, quizás a los lectores les parecezca particular que se haga referencia a Françoise Dolto —autora europea— cuando se intenta situar en el contexto latinoamericano; sin embargo, las referencias históricas y contextuales ayudan a vislumbrar la transición de pensamientos en relación con el concepto de infancia y a situarla en nuestro ámbito.

[4] Las mayúsculas son de la autora.

[5] En el sentido más básico, ubicar, encontrar su lugar, particularizar. De acuerdo con Dussel (2015), «localizar» —en el sentido de Homi K. Bhabha— el discurso fue siempre la obsesión de la filosofía de la liberación. Intentaba situarse desde la periferia del sistema-mundo, desde las razas dominadas, desde la mujer en el orden machista, desde el niño en el sistema de educación bancario, desde la miseria, etcétera.

[6] Cuando se habla de infancias en este estudio, se reconoce la diversidad de niñas y niños que habitan México y la Ciudad de México, en la que surge esta investigación.

[7] Lo “transmoderno […] aprecia la crítica posmoderna, pero la descentra desde la periferia mundial y la reconstruye desde las exigencias políticas concretas de los grupos subalternos: mujeres, niños, indígenas, los marginales…